앞서 대기업참여제한제도란 무엇인지, 제도 시행 이후 현황은 어떤지를 알아봤습니다.

이번에는 제도 시행이후 발생한 효과와 부작용에 대해 알아보겠습니다.

먼저 효과성을 살펴보면, 제도의 목적이 경제력의 집중을 방지하고 중소기업을 육성한다는 것이었으니 그 목적을 달성했는지 봐야할 듯 합니다.

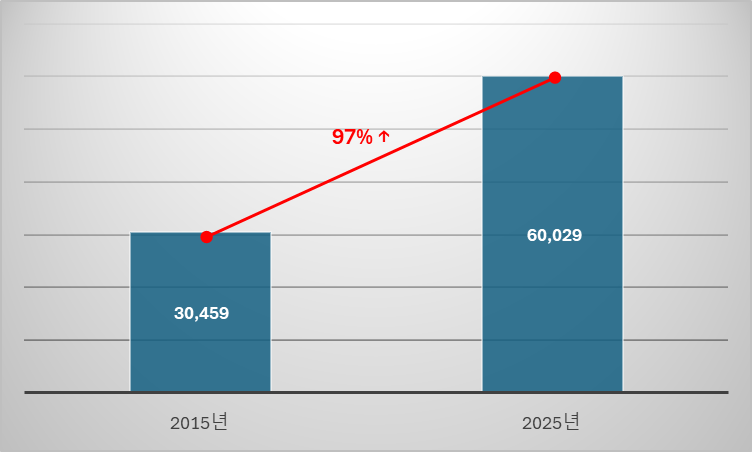

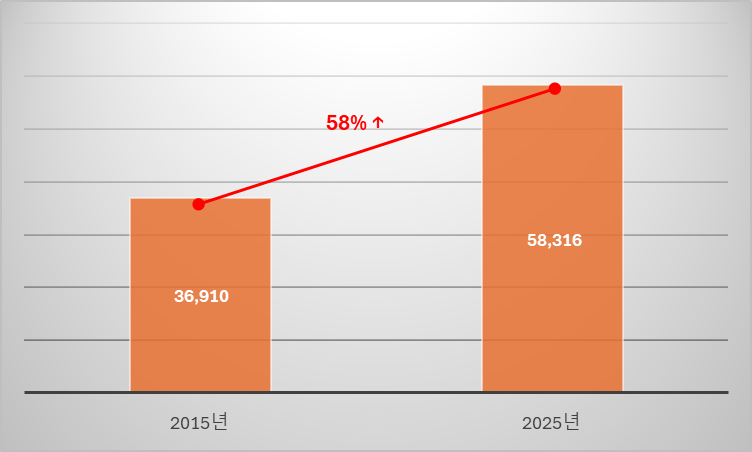

중소기업 육성측면에서는 제도 시행 이후 국내 중소소프트웨어사업자는 2015년 30,459개에서 2025년 60,029개로 97% 증가(출처 : KOSA, SW산업 성장 지표 공개...신청기업 수 6만 돌파)하였으며, 동기간 국가정보화예산은 수요예보(예정) 기준으로 약 3.7조원에서 약 5.8조원으로 58% 증가하였습니다.

위 그래프에서 정보화예산 증가율과 중소소프트웨어사업자의 그것과 비교했을 때 사업자 증가율이 더 높다은 것은 분명한 사실같습니다. 하지만 중소소프트웨어사업자가 모두 공공소프트웨어사업에 참여한다고 볼 수 없으므로 섣불리 제도 시행의 효과가 있다고 예단할 수는 없을 것 같습니다.

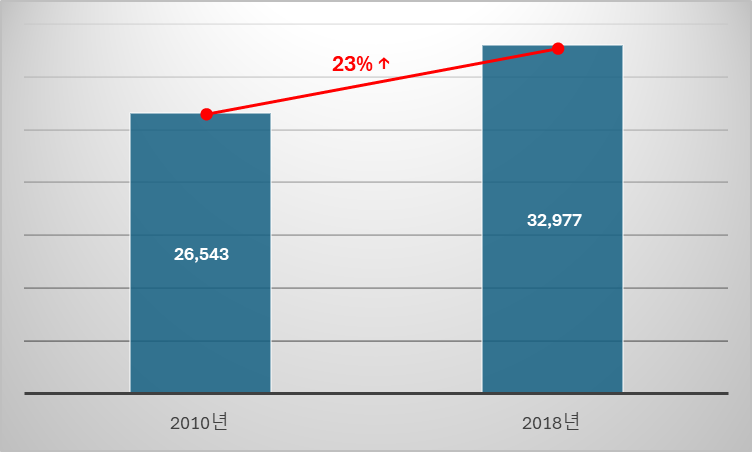

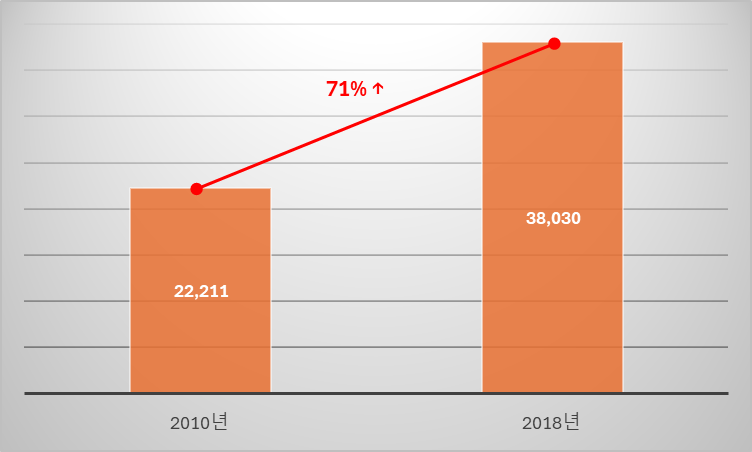

위에서 말씀드린 바와 같이 중소소프트웨어사업자가 모두 공공소프트웨어사업에 참여한다고 볼 수 없고, 대기업참여제한제도는 2011년 개정 후 2012년부터 시행되었으므로 2011년 이전과 이후 그리고 공공소프트웨어시장에 참여하는 사업자로만 조사한 자료(SPRi 이슈리포트-대기업참여제한제도관련 이슈분석-첨부파일참조)를 찾아보니 다음과 같았습니다.

공공소프트웨어시장에 참여하는 기업은 2010년 26,543개에서 2018년 32,977개로 23% 증가하였으며, 이 중 2013년 이후 중소기업에서 중견기업으로 성장한 기업은 23개입니다.

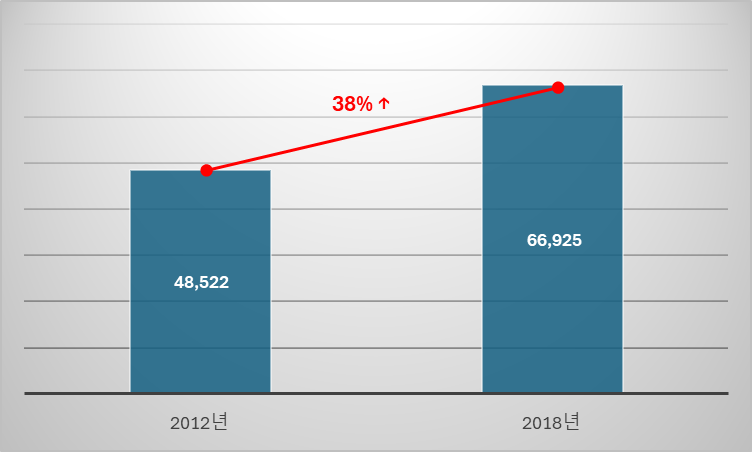

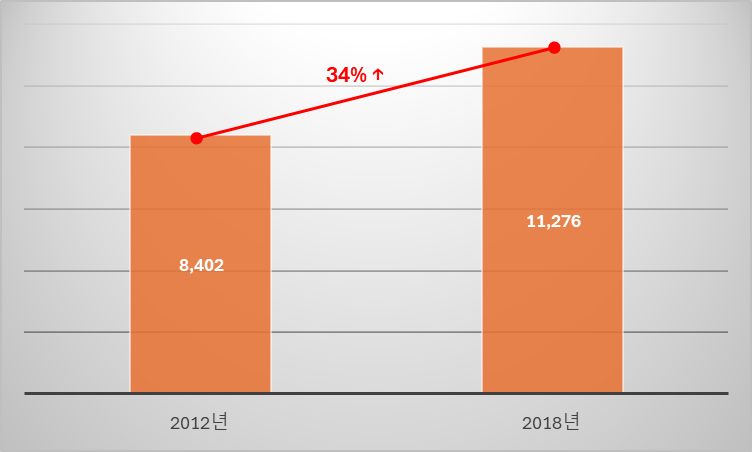

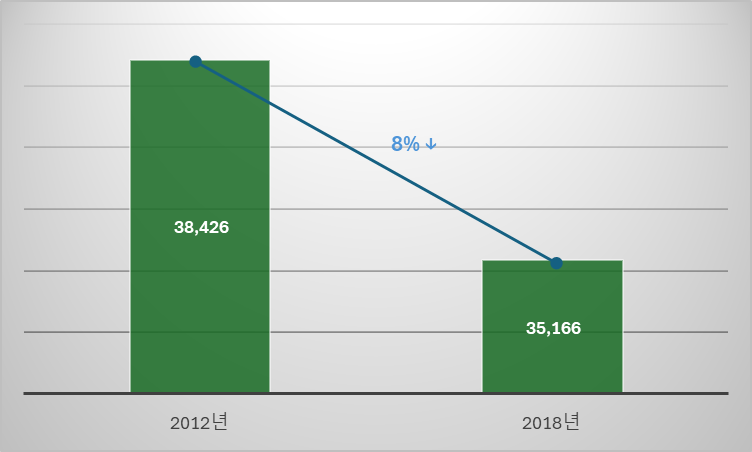

중소기업의 증가가 취업자수의 증가로 이어지는지 살펴보면 중소기업은 2012년 48,522명에서 2018년 66,925명으로 38% 증가, 중견기업은 동기간 8,402명에서 11,276명으로 34% 증가하였고, 대기업만 38,426명에서 2018년 35,166명으로 감소하였습니다.

타산업과 비교했을 때, 대기업이 주도하는 자동차시장이 1차 자동차 부품업체 중 중소기업 수가 2013년 669개사에서 2019년 555개사로 약 17% 감소한 것과 비교해보면 공공소프트웨어시장에서 대기업참여제한이 중소기업을 양적으로 팽창시킨 것은 분명해보입니다.

그럼 제도 시행 이후 발생한 부작용에 대해 알아보겠습니다.

아래 말씀드리는 내용은 사실이라기보단 한쪽의 주장이라고 할만한 내용도 있습니다.

팩트체크가 가능할지 모르겠지만 된다면 팩트체크한 내용도 올리도록 하겠습니다.

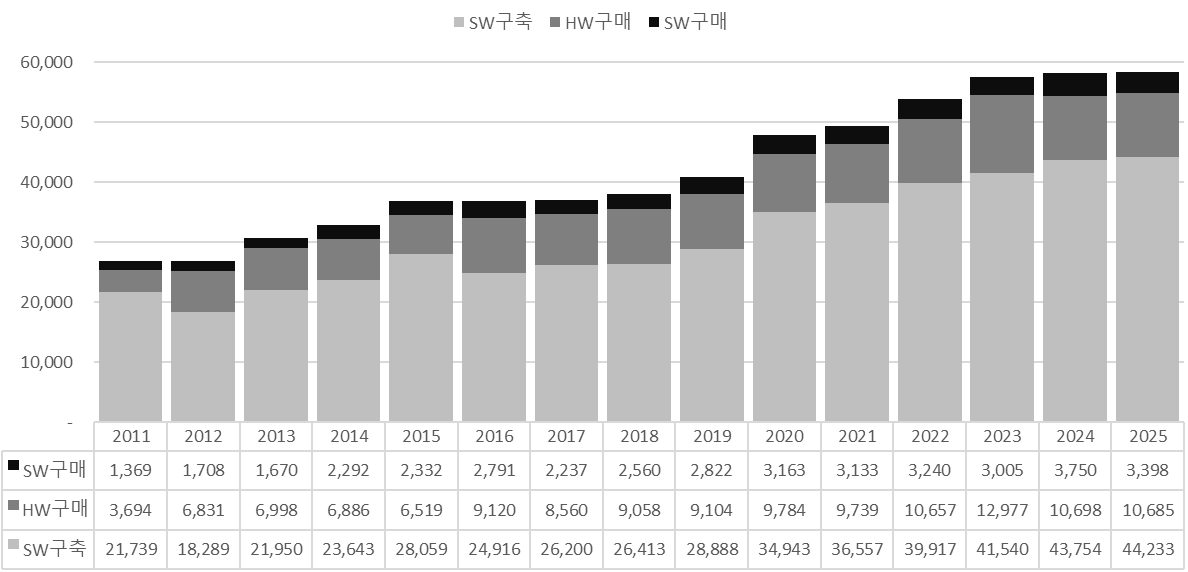

첫째, 2013년을 기점으로 신규 개발보단 유지관리사업 비중이 더 높아졌습니다.

아래 그래프에서 보시는 바와 같이 제도가 본격적으로 시행된 2012년 이후 유지관리사업 비중이 증가하기 시작하여 2025년에는 70%를 초과하였습니다.

둘째, 규제 이후 공공소프트웨어시장에서 대기업이 빠져나간자리를 중견기업이 들어서면서 소규모로 하청받는 중소기업의 수익률이 악화되었다(중소기업 수익률 2012년 4.9% -> 2017년 2.18%로 하락)는 것입니다.

공공소프트웨어시장은 사업성이 좋은 편은 아닙니다. 사업기획단계에서 계획한 예산은 기재부와 국회를 거치며 삭감이 거듭되고, 하도급으로 참여하는 중소기업의 경우 입찰단계에서 중견기업의 추가 가격인하 요구에 굴복하는 경우가 많아 수익성이 좋지 않을 수 밖에 없습니다. 그럼에도 불구하고 전반적으로 하락했다면 규제가 영향이 없다고는 말할 수 없을 것 같습니다.

세째, 제도시행 이후 해외수출이 감소(2015년 5억3404만달러 -> 2018년 2억5831만달러)하고 UN의 전자정부 순위가 하락(2013년부터 2015년까지는 UN전자정부 평가에서 1위였으나 2016년부터 2~3위)했습니다.

네째, 국가 기간시스템에 대규모 장애가 발생하면 대기업에 도움을 요청하면서 투입에 대한 대가를 지급하지 못하는 문제가 발생합니다. 실제로 코로나팬데믹 시 EBS 온라인교육사이트 접속장애는 LG CNS가 장애처리전문가 조직을 투입하여 해결하였지만 투입인력에 대한 인건비를 정산받지 못한 것으로 알려졌습니다.

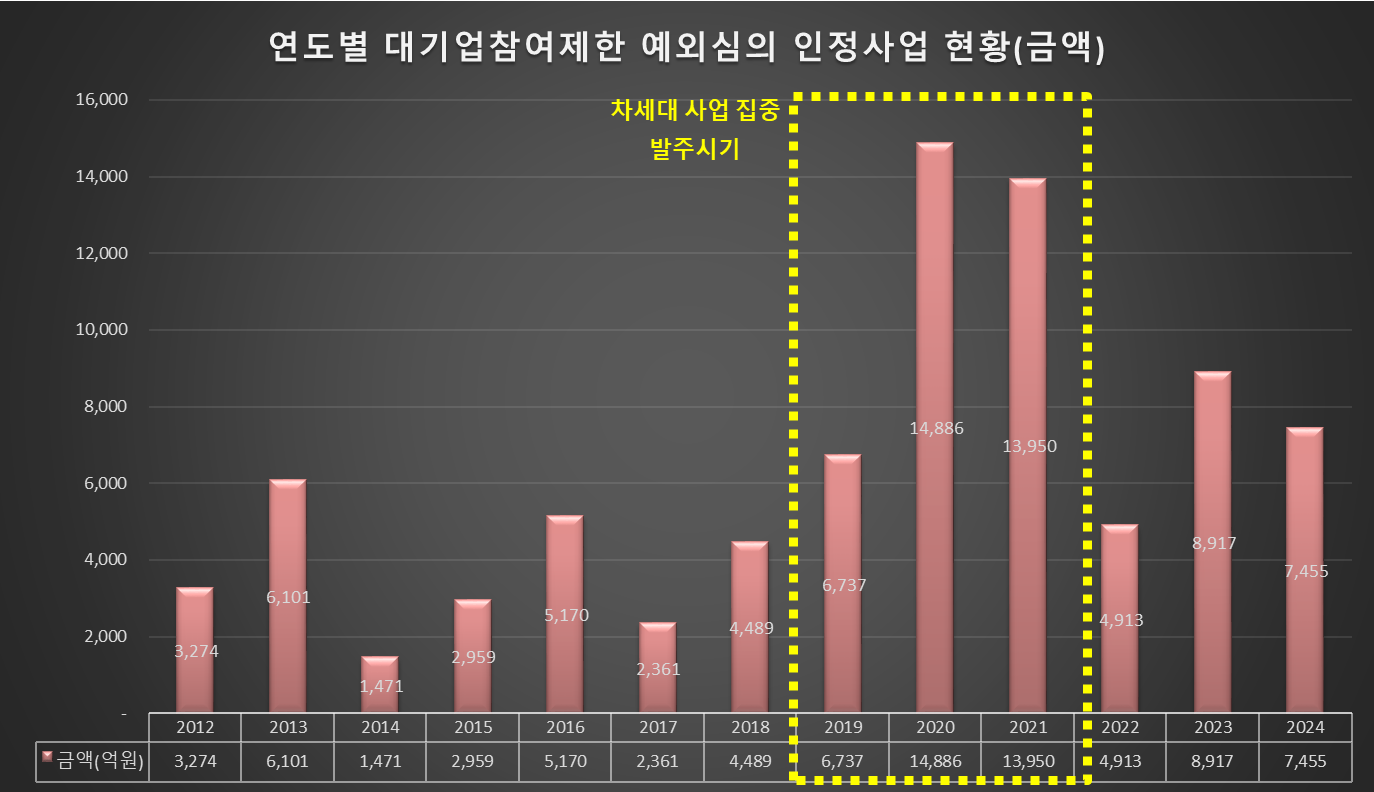

다섯째, 2018년 차세대 지방세 정보화를 필두로 2021년까지 정부의 노후화된 정보시스템의 전면개편을 위해 발주된 차세대 사업(아래 그래프 및 표 참조)은 대부분의 사업이 정상적인 서비스 오픈이 지연되거나 오픈 당일 대규모 장애가 발생하고, 심지어 계약기간 종료 전 계약해지까지 가는 사업도 있었습니다.

지방세사업의 경우 1단계 사업을 수행한 삼성SDS가 2단계 사업 불참을 선언하면서 발주처가 2단계 사업 참여사업자 선정에 애를 먹었으며, 차세대 사회보장정보시스템 구축사업의 경우 발주처와 구축사업자가 계약해지까지 가는 파행을 겪었고, 이외 상당수 사업들이 발주처와 사업자간 소송전까지 가는 등 현재까지도 잡음이 계속되고 있습니다.

해당 시기 발주된 주요사업과 선정된 사업자는 아래의 표와 같습니다.

| No | 기관명 | 사업명 | 사업개요 | 총 사업시작 | 총 사업종료 | 총 사업금액 (억원) | 사업자 |

| 1 | 한국지역정보개발원 | 2018년 지방세정보화 | 2018년 지방세정보화(1단계) | 2018년01월 | 2018년12월 | 122 | 삼성SDS |

| 2 | 한국지역정보개발원 | 2018년 지방세정보화 | 2018년 지방세정보화(2단계) | 2020년04월 | 2020년12월 | 534 | 메타넷디지털 |

| 3 | 한국지역정보개발원 | 차세대 지방재정관리시스템 구축(통합사업) | 차세대 지방재정관리시스템 구축(통합사업) | 2021년01월 | 2021년12월 | 750 | LG CNS |

| 4 | 한국자산관리공사 | 차세대 국유재산 관리시스템 구축 | 차세대 국유재산 관리시스템 구축 사업 | 2020년04월 | 2022년02월 | 182 | LG CNS |

| 5 | 대법원 | 차세대전자소송시스템구축 | 노후 재판사무/전자소송 시스템의 전면 재구축 및 빅데이터 등 최신기술 도입을 통한 국민의 사법접근성 제고 | 2020년09월 | 2024년09월 | 665 | LG CNS |

| 6 | 보건복지부 | 차세대 사회보장정보시스템 구축 및 운영 | 차세대 사회보장정보시스템 구축 및 운영 | 2020년04월 | 2022년12월 | 1,220 | LG CNS |

| 7 | 우정사업본부 | 우체국차세대 종합금융시스템 구축 | 우체국차세대 종합금융시스템 구축 | 2020년01월 | 2023년12월 | 1,815 | SK C&C |

| 8 | 기획재정부 | 차세대 디지털예산회계시스템 구축 | 국가재정관리 가치제고를 위한 차세대 디지털예산회계시스템 구축 | 2019년12월 | 2023년03월 | 1,248 | 삼성SDS |

| 9 | 조달청 | 차세대 국가종합전자조달시스템 구축 | 차세대 국가종합전자조달시스템 구축 | 2021년01월 | 2024년12월 | 975 | SK C&C |

| 10 | 국민연금공단 | 차세대 4대사회보험 정보연계 서비스 플랫폼 구축(1차년도) | 모바일 맞춤형, 비대면 정보서비스 고도화 및 수요자 중심의 정보연계서비스 제공으로 민,관 데이터 공유 활용 촉진 | 2022년10월 | 2023년05월 | 252 | SK C&C |

| 11 | 우정사업본부 | 우체국차세대 종합금융시스템 구축 | 우체국차세대 종합금융시스템 구축 | 2020년11월 | 2023년02월 | 1,815 | SK C&C |

| 12 | 법무부 | 차세대 형사사법정보시스템 구축 | 차세대 형사사법정보시스템 구축 | 2021년12월 | 2024년10월 | 1,505 | LG CNS |

여섯째, 행정력의 낭비가 발생하고 있다는 것입니다.

앞선 포스팅에서 대기업참여제한제도가 원칙적으로 참여가 불가능한 것이지만, 예외가 있다고 말씀드렸습니다.

국방, 외교, 치안, 전력 및 기타안보와 신산업 및 민간투자사업은 수요기관에서 과기부에 예외심의를 신청하고 심의위원회의 승인을 받으면 대기업이 참여할 수 있도록 하고 있습니다.

현재(2024년9월)까지 예외심의를 통해 대기업참여가 허용된 사업은 약 106개 기관, 332개의 사업입니다.

예외심의신청을 하면 모두 승인받는 것은 아니기때문에 예외승인률을 20%라고 가정했을 때, 신청 건수는 승인건수의 5배인 1,660건이며, 각 사업당 수요기관의 담당자가 50 M/day 투입된다고 가정하면 제도 시행 이후 현재까지 연인원 83,000명 만큼의 행정력이 낭비된 것일 수 있다는 의미입니다.

위에서 말씀드린 여섯가지가 규제로 인한 직접적인 부작용이다라고 누구도 단언할 수 없을 것입니다.

하지만 수많은 원인들 중 하나임에는 분명하다고해도 무방해보입니다.

다음글에서는 대기업참여제한이라는 규제를 어떻게 풀어나가야할지에 대해 풀어보도록 하겠습니다.

'란스네나라' 카테고리의 다른 글

| [2025년 정보화예산 Top 7/100]서울특별시 정보화예산 현황 및 주요사업기회 (2) | 2025.03.04 |

|---|---|

| [2]대기업참여제한 제도의 득과 실 - 현황 (2) | 2025.02.28 |

| [2025년 정보화예산 Top 6/100]국세청 정보화예산 현황 및 주요사업기회 (0) | 2025.02.27 |

| [2025년 정보화예산 Top 5/100]행정안전부 정보화예산 현황 및 주요사업기회 (0) | 2025.02.27 |

| [2025년 정보화예산 Top 4/100]대법원 정보화예산 현황 및 주요사업기회 (0) | 2025.02.27 |